退休不褪色 夕阳映党心

文章字数:3261

杨畅枝手抄书籍

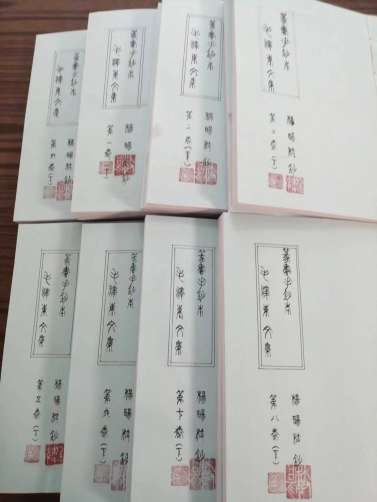

杨畅枝抄写的名著

杨彪

久闻右玉县退休干部杨畅枝同志几十年如一日潜心研习篆书,并用钢笔小篆抄写了多部古典名著和毛泽东著作等,还将抄写的《红楼梦》绫裱(用绫子装裱,绫子是一种很薄的丝织品)成186米的巨幅长卷。怀着敬仰的心情,日前笔者到杨老家里拜访了他。

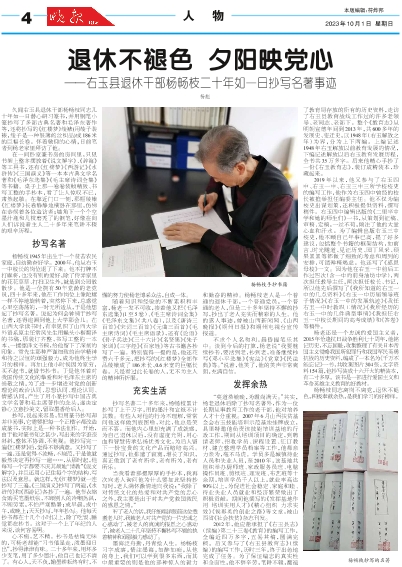

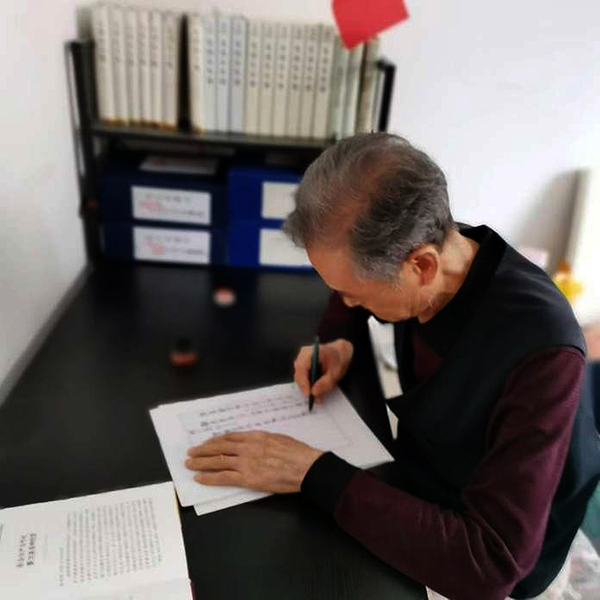

在一间卧室兼书房的房间里,只见书架上整齐摆放着《说文解字》、《辞海》等工具书,还有《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》等一本本古典文学名著和《毛泽东选集》《毛主席诗词全集》等书籍。桌子上那一卷卷装帧精致、书写工整的手抄本,看了让人惊叹不已,肃然起敬。在靠近门口一侧,那幅绫裱《红楼梦》长卷静静地横卧在那里,仿佛在恭候着各位造访者;墙角下一个个空墨汁瓶和几枝磨秃了的钢笔,好像在向人们诉说着主人二十多年来笔耕不辍的艰辛历程。

抄写名著

杨畅枝1945年出生于一个贫苦农民家庭,自幼勤奋好学。2000年,他从右玉一中校长的岗位退了下来。他不打牌不打麻将,也没有别的爱好,除了侍弄家里的花花草草、打扫卫生外,就是到公园散散步。他是一位拥有50年党龄的老党员,四十多年来,他在工作岗位上像陀螺一样不停地旋转着,突然停下来,总感觉心里空荡荡的,一时无所适从,于是他想起了抄写名著。说起为何会钟情于抄写名著,还得追溯到他上大学那会儿。在山西大学读书时,有幸见识了山西大学外语系原主任常风先生用蝇头小楷翻译的书稿,那装订齐整、书写工整的一本本、一摞摞译文书稿,给他留下了深刻的印象。常先生那种严谨细致的治学精神和持之以恒的顽强毅力,成为他终生学习的榜样。再加上他小时候因为家穷,买不起书,就借书抄书。于是他怀着对我国传统文化的挚爱和对毛泽东主席的崇敬之情,为了进一步增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,产生了用小篆抄写中国古典文学名著和毛主席著作的念头,遂决定静心立意抄美文,留取墨香给后人。

抄写,说起来容易,但用篆书抄写却并非易事,它需要把每一个正楷字都改造成篆书,实际上是一种书法创作。开始,由于他对篆书知之甚少,写出来的字歪歪斜斜,整体不协调、不美观。他抄写完一遍《红楼梦》后,觉得不够满意。又抄写了一遍,还是觉得不流畅,不规范,于是他就毅然决定再抄写一遍……,从那时起,他每写一个字都要不厌其烦地“请教”《说文解字》,并且还用心记住每个字的结构、写法以及意思。就这样,光《红楼梦》就一连抄写了三遍,《三国演义》抄写了两遍,《水浒传》和《西游记》各抄了一遍。他节衣缩食购买笔墨纸张,不顾别人的冷嘲热讽,不顾劳累,不怕严寒酷暑;或早晨,或中午,或晚上;天天抄写,年年抄写。他每天抄书都在十几个小时以上,除了吃饭、睡觉都在抄书。这对于一个上了年纪的人来说,谈何容易啊。

心不痴,艺不精。抄书是枯燥无味的,可杨老却能“习书催星走,泼墨迎日出”,抄得津津有味。二十多年来,用坏多少支笔,用了多少墨汁,他自己也记不清了。有心人,天不负,翰墨耕耘终有时,不懈的努力使杨老博采众法,自成一体。

随着知识和经验的不断累积和丰富,杨老一发不可收,接着他又把《毛泽东选集》(1至5卷)、《毛主席诗词全集》《毛泽东文集》(共八卷),以及《唐诗三百首》《宋词三百首》《元曲三百首》《毛主席诗词》《毛主席语录》,还有《论语》《孙子兵法》《三十六计》《名贤集》《朱子家训》《三字经》《百家姓》等古书籍各抄写了一遍。特别值得一提的是,他还花费六千多元,把抄写的《红楼梦》全部作品绫裱成了186米长、0.6米宽的巨幅长卷。凡是看过此长卷的人,无不为主人的精神所折服。

充实生活

抄写名著二十多年来,杨畅枝累计抄写了上千万字,用的墨汁和宣纸不计其数。有些人对他的行为不理解,常常问他这样做到底图啥,对此,他总是笑而不答。而他内心里却充满了成就感,为自己退休以后,没有虚度光阴,用心血和智慧传承弘扬优秀文化,为后人留下一份宝贵的文化产品而暗暗高兴。通过抄写,他排遣了寂寞,增长了知识,真正做到了老有所学,老有所为,老有所乐。

当我看着那摞厚厚的手抄本,我再次向老人询问他为什么要如此坚持抄写时,老人满怀激情地向我说:“我除了对传统文化的热爱和对共产党的忠心之外,我主要是出于对共产党救国救民的感恩之情。”

听了老人的话,我仔细端详眼前这位耄耋老人时,我被老人对共产党的一片忠诚之心感动了,被老人的真诚的报恩之心感动了,被老人二十几年坚持不懈抄写不辍的执着精神和顽强毅力感动了。

墨海泛舟勤,丹青绘人生。杨畅枝习字成癖,情注墨海,如醉如痴,从他的身上,我们可以学到很多东西,而其中最重要的则是他的那种惊人的毅力和勤奋的精神。杨畅枝老人是一个普通的退休干部,一个普通党员,一个普通的老人,但是二十多年坚持不懈的抄写,抄出了老人充实而精彩的人生。他的感人事迹,曾被山西新闻网、《山西晚报》《朔州日报》和朔州电视台宣传报道。

不求个人名和利,晨昏握笔乐其中。谈到今后的打算,杨老说“我要继续抄书,要活到老,抄到老,准备继续抄写《邓小平选集》《宪法》《党章》《民法典》等。”说着,他笑了,他的笑声非常爽朗,充满自信。

发挥余热

“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”其实,杨老退休后除了抄写名著外,作为一位长期从事教育工作的老干部,他对培养人才十分重视。2007年6月山西扶贫基金会右玉技能培训示范基地挂牌成立,县里特邀他负责该技能培训基地的行政工作,期间从培训项目的确定,到聘请老师、招收学员、课程设置、征订教材、建立整理学员档案等工作,他都亲力亲为,毫不马虎。学员多是城镇待业人员和失业人员,至2010年,该基地共组织举办厨师班、家政服务员班、电脑操作员班、剪纸班、理发班、布艺班等十余期,培训学员千人以上,就业率高达90%以上,为促进社会稳定、家庭和睦、待业失业人员就业和经济繁荣做出了积极贡献。期间他撰写的《发挥基地作用 培训实用人才》《精心组织 力求实效》《侯彩英的创业之路》等文章,被山西省《社会扶贫》杂志刊发。

2012年,他应邀承担了《右玉县志》(续编)第二十三卷《教育》的编写工作,全编近四万多字,五易其稿,圆满完稿。后又参与了《右玉县教育志》(续编)的编写工作,历时三年,终于出色地完成了任务。为了保证编志的真实性和全面性,他不辞辛劳,笔耕不辍,翻遍了教育局存放的所有的历史资料,走访了右玉县教育战线工作过的许多老领导、老同志、老部下。整个《教育志》从明朝宣德年间到2013年,共600多年的发展史、变迁史,以1948年(右玉解放之年)为界,分为上下两编。上编记述1948年右玉解放以前教育发展的情况,下编记述解放以后右玉教育发展历程,全书共35万多字。后来他精心手抄了一份《右玉教育志》,装订成精装本,珍藏起来。

2019年以来,他又参与了右玉四中、右玉一中、右玉三中三所学校校史的编写工作,他作为右玉四中曾经的校长被推举担任编委主任。他不仅为编校史出谋划策,还积极提供资料,撰写稿件。右玉四中编辑出版的《二里半中学和她的师生们》一书,从策划到征稿、审稿、定稿,一丝不苟,倾注了他的大量心血和汗水。为了编辑出版右玉三中校史,他不顾自己年事已高,提了好多建议,包括整个书籍的框架结构,如前言、时光隧道、见证历史、园丁风采、硕果累累等都做了细致的考虑和周到的安排,可谓殚精竭虑。他还写了《感恩母校》一文。因为他在右玉一中前后工作过四次(含一中的前身油坊中学),两次担任教导主任,两次担任校长、书记,所以他先后撰写了《我所知道的右玉一中的几点资料》《右玉一中历届领导班子情况》《右玉一中的发展轨迹》《我任右玉一中时教职工情况》《我所经历的右玉一中的几件典型事情》《我担任右玉一中校长期间的高考成绩》和《答卷》等稿件。

杨老还是一个忠诚的爱国主义者,2015年恰逢抗日战争胜利七十周年,他铭记历史,不忘国耻,收集整理了有关日本帝国主义侵略我国所犯罪行和我国军民英勇抗战的历史资料,编成了一本名为《千万不能忘记》一书,共收集图片304张,文字资料154篇,他抄写装成十六开大的精装本,有二寸多厚。该书是一部进行爱国主义和革命英雄主义教育的好教材。

杨畅枝同志离岗不离党,退休不褪色,积极奉献余热,是我们学习的好榜样。