长城的两种影像艺术表达

文章字数:2115

北方

“长城博览在山西,精品揽要在朔州”,朔州境内长城远至战国时代。在朔州境内327公里的长城中,主要有明代长城,其次为汉代和北齐,它们分布在右玉、平鲁、山阴和应县境内。广武明长城建于洪武七年(公元1374年),保存较为完整的一段在山阴新广武境内。

边塞小城朔州,位于内外长城之间。这里烽台伫立,堡城相望,古来为中原汉民族与北方少数民族争战之地。长城,作为曾经的军事防御建筑,它见证了烽火硝烟、商贾往来的历史,农耕文化与游牧文化在长期的对垒中融汇升华。

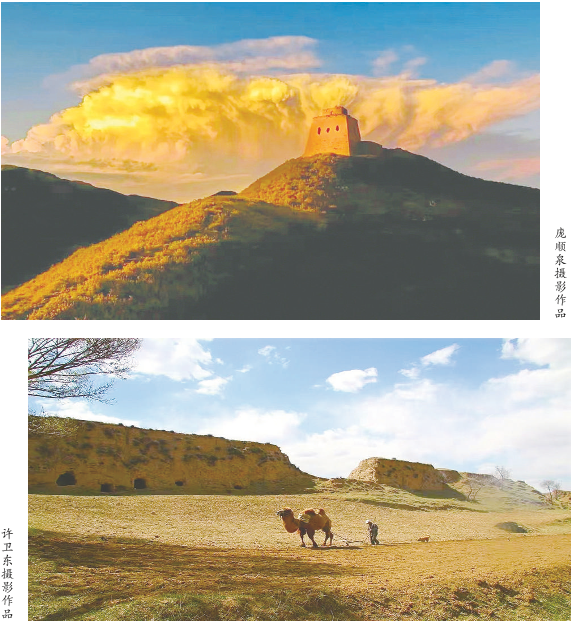

作为长城文化追随者的庞顺泉,用20余年的时光聚焦长城。他镜头下的长城多以明长城广武段为主,长城题材作品多次获奖,作品呈现出波诡云谲的壮丽和华美。

艺术需要灵感和悟性,摄影者在观察物象的同时,还需发挥想象的力量。庞顺泉的“边关”系列,画面通常以云雾、天空、繁星作烘托。利用光的反射,通过多色调和的技法,使作品既有旧时战争现场的氛围,又有强烈的现代元素。《边关明月》,月亮穿行在云层里,月之下,古堡破败苍凉,在幽暗的背景下,仿佛重回古战场。战鼓将息,人困马乏,画面极具穿透力和感染力。《边关烈焰》,背景为厚厚的云层,余晖下,烽火台与一朵云相接,给读者以云是从烽火台吐出的恍惚,似乎再现了边塞狼烟四起的战前景象。《边关光阴》,光影里,屹立不倒的金色边墙伏于沃野之上,大片的蓝色留白,星星闪烁,历经岁月的沉淀,长城留给我们的是如梦如歌的诗意美。

《长城脚下是我家》,晴空下,城墙向画面深处无限延伸,牧羊人和一群羊在放牧的途中。城墙上,一棵自由生长的树,树上是鸟儿的家园。作品传达给读者的是长城脚下的众生和谐共处、生生不息、安宁祥和的景象。无限延伸的城墙暗喻历史已远去。《雾锁长城》,画面以黑色为主调,白云、狭长的绿色、蓝色山峰,这些色调只为衬托渺小而醒目的金色烽台。《云海长城》,给读者留下了极大的想象空间,近处的景物以烽台为主体,山雾、绵延不绝的山体和近乎水墨色的边墙。远处,陡然出现蓝色山脉、如线条般流畅的云,使画面层次丰富而明快,意境与神韵兼备。虽都是冷色调,却令视觉舒适。庞顺泉深谙光影带来的视觉冲击,并利用画面物象的动与静,表达作品主题。画面中各元素存在紧密的内在联系,又相互作用。

与庞顺泉的摄影格调不同的是许卫东的长城摄影。

许卫东,一位长城文化研究者,同时又有着“长城守护者”的身份。与长城结缘,源自2007年。在一次公务拍摄中,他拍到了烽火台,于是,对这座有历史、有故事的墩堡产生了兴趣,他想弄清楚这是什么朝代的建筑?有什么用途?两年后,许卫东开始了自己的行走长城计划。一辆摩托,一袋干粮,一壶水。从内蒙古清水河走起,多次深入明朝战线最前沿:右玉杀虎口、三十二边、云石堡、铁山堡,为当地文史馆留下了珍贵的资料。十几年来,他全情投入长城摄影,用镜头表达着对那一道道边墙、堡城、烽台的特殊感情。长城的各种风姿尽入镜头,并打造了一部《平鲁长城》画册。

许卫东镜头下的长城多数以四季来呈现。在《春映长城》《播种》《出发》《金色大地》《雪牧》里,杏花、墨玉一样的山体、叠翠流金的树丛以及雪野,这些依附于长城的附属景致是摄影语言最基础的表达。作品以开阔的画面见长,在霞光的映射下,金色大地与金色城墙构成了一道丰腴的、有质感的风景线,从而彰显出长城的历史感和厚重感。同时,也有家国情怀的寄托。边墙下的耕田、农民、牧羊人、骆驼、羊群、狗,这些丰富的视觉信息,使包含了多种元素的画面更具整体性和烟火气。昔年的战马、戍兵都湮没在历史的烽烟里,而骆驼不再是茶马古道的运输工具,却为农事耕作助力。这种穿透实景的表达,让我们感受到的不仅是历史的回望,还有强烈的现代气息。在科技日益发达的今天,边墙脚下的百姓过着田园牧歌式的简单而满足的生活。

《故土》,首先映入眼帘的是耕牛和它们的主人,依次为农用车和在塞北只有到了仲春才显现的新绿、树上的鸟巢。远处,长城隐隐,一片苍茫。动静相谐的画面展现给读者的是人们对土地的眷恋和它带来的生机和希冀。《当年明月》与《古堡之夜》有同工之妙,都有着给读者以无限的遐想和舒适的留白空间。明月清辉下,烽台、古堡,默然而立,“由来征战地,不见有人还。”这轮明月,照过古人,也拂照今人。这里融入了文人画所追求的闲、静、清、空、淡、远的“画外之画”的意境。试想,作者在何种境地里,才捕捉到了这一清朗之像。《龙脉》,以对角线呈现。一道城墙将画面分割为两个三角,城墙的暗影隐喻了曾经的战火狼烟和肃杀之气。而三角形又暗示了长城的坚固和不摧的特质。《五百年的守望》,画面饱满而空旷,墩堡宏伟却不突兀。岁月会老,墩堡也会老。堡之上,在风中瑟瑟的枯草,颇似老者的白发,岁月更迭中,墩堡已是暮年。

摄影,是不断行走与思考的过程,于苦中感知美和乐趣。把握生活的素材,对其进行取舍和夸张。在捕捉物象时,作者一定是带着思维,倾注了感情。

当长城失去了军事防御功能后,观赏,游历,拍摄,和作为历史文化研究又成为了它具有现实意义的新功能。用镜头留下长城的瑰丽和沧桑,是现代人最直接最便捷的方式。回顾庞顺泉与许卫东的长城影像,是两种不同的艺术表达。前者为壮美,后者是本真。但相同的是,他们对长城、对这片厚土都怀有一腔挚爱。

据《山西日报》