践行“两山”理论弘扬右玉精神

文章字数:3824

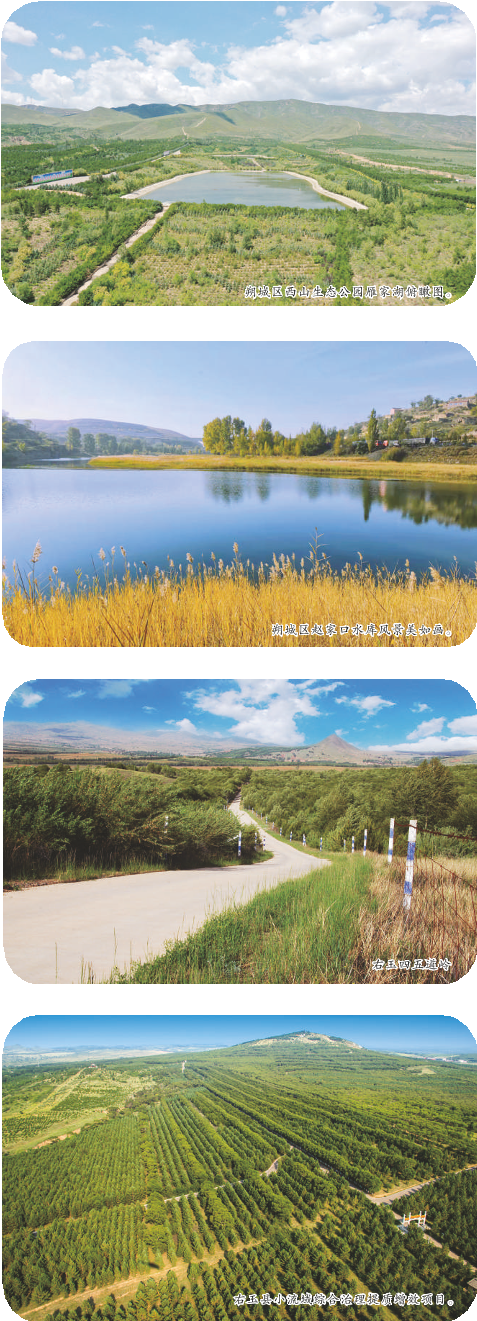

在山西省北部、毛乌素沙漠的南缘,一场跨越半个多世纪的绿色革命正在书写传奇。朔州,这座曾经“一年一场风,从春刮到冬”的生态脆弱区,如今森林覆盖率提升至15.2%,水土保持率达到69.88%,成为黄河流域生态保护的“朔州样本”。从右玉县历任县委书记的“绿色接力”,到全省首个水土保持碳汇交易落地;从“开一座煤矿治一条流域”的硬约束,到谋划投资230亿元的“十五五”水网规划;从“不毛之地”到“塞上绿洲”的蜕变,到全市水土保持率四年提升2.66%的跨越……朔州以右玉精神为魂,探索出一条生态脆弱区高质量发展的新路径。这里的故事,不仅是一部水土流失治理史,更是一曲人与自然和谐共生的时代壮歌。

生态之痛:黄土高原上的生存考题

朔州市地理坐标介于东经111°52′~113°35′,北纬39°05′~40°18′ 之间,西北与内蒙古交界,1989年建市,现辖一市两区三县,总人口159万人,国土面积1.06万平方公里。特殊的地理位置和自然条件,让这里长期面临着严峻的生态挑战。

境内山坡区地势陡峭,沟壑纵横,植被覆盖度低,风沙大、干旱少雨,降雨时空分布极为不均,旱涝灾害频发。加之长期以来人类不合理的社会经济活动,导致水土流失问题日益严重,治理难度极大。据统计,朔州水土流失面积曾达6319平方公里,占国土总面积的59.3%,是山西省水土流失较为严重的地区之一。

面对这样的生态困境,朔州市始终以水土保持为重点的生态建设作为重要工作。经过多年努力,全市生态环境有了较大改观,形成了“政府主导、项目整合、集中连片、规模治理”的朔州水保治理模式,得到上级业务部门的高度认可。水土保持工作实现了从分散的小流域治理向连片大规模治理的跨越,从局部保水固土向综合性水保生态治理的转变。右玉县更是荣获“全国水土保持生态文明县”称号,成为山西省唯一的国家级水土保持生态文明县。2021年7月,右玉县被列入全国水土保持高质量发展先行区建设,这既是对朔州水土保持工作的肯定,也为其未来发展提出了更高要求。

攻坚之路:从“小治理”到“大生态”的跨越

“十四五”以来,朔州市在山西省委、省政府、省水利厅的坚强领导下,紧扣国家和省级水土保持战略部署,全力推进水土流失治理,取得了令人瞩目的成就。四年间,全市累计治理水土流失面积达130.27万亩,年均治理面积超32万亩。水土流失面积从2020年的3483.55平方公里降至2024年底的3200.87平方公里,2024年水土保持率提升至69.88%,较2020年的67.22%提高2.66%,年均增长0.665%,这组数据的背后,是铁腕监管的坚定,是综合治理的智慧,更是制度创新的保障。

铁腕护绿,监管利剑出鞘。生态保护,监管先行。自2019年启动生产建设项目遥感监管工作以来,朔州市累计认定并下达违法图斑809个,整改率高达98%,剩余15个项目也将在今年年底前全面完成整改。2022年,开展“打击水土保持违法行为保护黄河中游生态环境”专项行动,对排查出的124个问题逐一整改,形成了强大的监管合力。2024年,积极参与永定河流域协同监管行动,排查出的48个违法违规项目全部整改销号,整改率达100%。朔州新建民用机场项目的查处案例更是彰显了当地铁腕治污的决心。该项目在未完成水土保持设施自主验收的情况下擅自投产使用,朔州市依法对相关企业作出罚款35万元的处罚决定,在社会各界引起强烈反响,起到了“查处一案、警示一片”的良好效果,为生态保护划出了清晰的红线。

综合治理,绘就生态画卷。以重点项目为抓手,朔州全方位推进水土流失综合治理。2021年-2024年期间,全市依托国家水保重点工程、黄河流域坡耕地水土流失综合治理、新建淤地坝等项目,综合治理小流域17条,治理总面积达461.31km;实施坡改梯项目9个,新修梯田面积达12.51万亩;新建淤地坝8座,其中大型淤地坝5座,中型淤地坝3座。从坡耕地到沟壑区,从单一工程到系统治理,朔州的山川正悄然改变。2025年,我市计划完成水土流失治理面积32万亩,实施小流域治理项目4条,治理面积99.17km;规划坡改梯项目2个,新修梯田2.78万亩;计划新建淤地坝5座,其中大型淤地坝4座,中型淤地坝1座。

长效机制护航。制度创新为水土保持注入持久动力。2024年,朔州市政府出台《朔州市加强新时代水土保持工作实施方案》,明确各部门在水土保持工作中的职责,让工作有章可循。同时,建立由12个职能单位参与的市水土保持局际联席会议制度,加强统筹协调,形成工作合力,为水土保持工作的常态化、规范化开展提供了坚实的制度支撑。

树立生态标杆。在朔州水土保持史上,右玉县是浓墨重彩的篇章。2021年成为全国水土保持高质量发展先行区建设试点后,2022年又荣获“全国水土保持示范县”称号。2024年,右玉县小南山流域水土保持碳汇成功完成交易,实现了山西省生态产品价值转化的“零”突破,为生态效益向经济效益转化开辟了新渠道,也为全市乃至全省的水保碳汇交易提供了可复制、可推广的经验。

经验之钥:探寻生态治理的朔州密码

数十年的水土保持实践,让朔州积累了宝贵经验,这些经验如同打开生态治理之门的“金钥匙”,为新时代推进生态治理提供了重要借鉴。

一任接着一任干。建市之初,朔州就将水土流失治理列为“生存之基、发展之要”,一任接着一任干,一级做给一级看,以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,锲而不舍地推进生态治理。从黄河上中游沙棘建设到黄土高原水土保持世界银行贷款项目,从风沙源治理到桑干河生态修复,朔州始终把水保工作放在生态系统全局中谋划。如今,朔州将单一小流域治理升级为全域治理。

多部门共绘一张图。水土保持是一项系统工程,需要多方协作、齐抓共管。坚持“山水林田湖草沙一体治理”,打破区域和行业界限,政府主导整合资金,农、林、水、机、牧多部门协同作战,山、水、田、林、路统一规划,画出了生态治理的最大“同心圆”。

让绿水青山变成金山银山。朔州不满足于“只治不育”,而是通过“四篇绿色文章”实现生态价值转化。将水土保持与取水许可、水资源论证等挂钩,让生态保护融入产业发展。将坡改梯、淤地坝作为重点建设内容,规划建设淤地坝13座、坡改梯16万亩,纳入《山西省黄河流域淤地坝和坡耕地水土流失综合治理“十四五”实施方案》,让水土保持从“生态工程”变为“富民工程”,印证了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

政府主导+社会参与。明确“谁投资、谁治理、谁受益”的政策,让社会资本积极涌入水保领域。要求企业“开一座煤矿,治一条流域”的规定,倒逼企业履行生态责任。建立严格的考核制度和科学的管护办法,让每一项工程都能长效发挥作用。朔城区西山水保工程成立副处级管理机构、山阴县的产权到户模式,都是机制创新的生动实践。

未来之谋:擘画“十五五”水保新蓝图

站在新的起点,作为京津冀地区重要生态屏障和首都北京重要水源涵养地的朔州,锚定2035年市级水网体系基本建成目标,积极谋划“十五五”水安全保障规划项目158项,总投资230.15亿元。这些项目如同一个个“生态引擎”,将推动朔州生态建设迈向更高水平。

守护神头泉域,保障水源安全。神头泉群是桑干河源头第一泉,也是永定河上游重要的水源涵养区和京津冀生态屏障。针对泉域存在的水生态功能退化、水环境质量恶化等问题,朔州计划实施神头泉域保护工程,包括对444公顷区域进行生态修复、对5个村进行生态搬迁、建设污水收集处理设施及水生动物群落构建等,总投资约50亿元,全力保障泉域水质优良、水量稳定。

完善供水体系,筑牢饮水保障网。聚焦农村供水安全,推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式落地,建设城乡供水一体化工程5处、规模化供水工程3处、小型工程规模化建设94处及水质提升工程51处等16个项目,总投资36.6亿元,让群众喝上安全水、放心水。

连通区域水系,优化水资源配置。以区域水系互联互通为核心战略,推进桑干河至镇子梁调水工程、平鲁淤泥河-大沙沟-源子河水系连通工程等4个项目,总投资5.4亿元,实现河河、河库、库库连通,提升水资源承载能力和生态自我修复能力。

实施水库清淤,强化蓄水应急能力。实施桑干河战略水源工程,通过新建水库、清淤等方式,使桑干河干流两岸旁引水库新增库容1.0亿立方米,满足引黄北干线向永定河生态补水能力提升的需求,在特大干旱年提供灌溉和工业用水,构建应急供水保障体系。项目共22项,投资22.03亿元。

深化水土流失治理,巩固生态根基。推进生态清洁小流域治理,重点保护主要河流两岸生态,实施源头水源保护区等区域的预防保护,完成水土流失预防治理面积1234.7平方公里,实施小流域综合治理13处等,34个项目总投资10.16亿元,持续筑牢生态屏障。

推进灌区改造,促进农水融合。围绕粮食安全,推动大中型灌区现代化与高标准农田建设衔接,整合现有灌区建设塞上灌区,包括新建西山引黄灌区、改造多个分灌区等,设计总灌溉面积114.16万亩,13个项目总投资35.86亿元,提升灌溉效率,助力农业发展。

修复河道生态,打造幸福河湖。以建设“幸福河湖”为目标,推进永定河源头区(朔城区段)综合治理等48项工程,总投资61.14亿元,重点开展河流与湿地修复、生态廊道打造等,实现河畅、水清、岸绿、景美。

推进水源置换,促进水位回升。优化水资源配置,推进神头泉城市生活供水工程、怀仁市金沙滩园区水源置换等15个项目,总投资8.96亿元,加大黄河水、中水利用力度,提高水资源循环利用率,助力地下水水位稳定回升。

从“雁门关外野人家”到“塞外宜居地”,朔州的生态蝶变,是中国水土保持事业的生动实践。右玉的绿洲、桑干河的清波、梯田的画卷,见证着这片土地的重生。

“十四五”的成绩单已写就,“十五五”的蓝图正展开。朔州将继续践行“两山”理论,弘扬右玉精神,在水土保持的道路上稳步前行,让美丽朔州的画卷更加绚丽,为全国生态治理贡献朔州力量。

(图片由史振宇、薛礼伟、刘志伟摄)