氤氲书香 润泽人生

文章字数:3159

记者 刘淑花 符烨邦

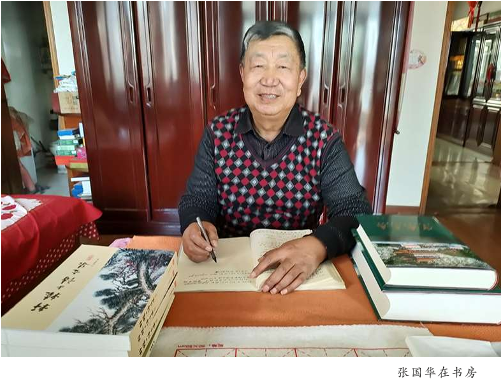

拜访张国华先生,迎接我们的,不仅仅有温文尔雅的温暖笑容、磊落爽朗的热情话语,还有那古色古香实木书柜所散发出的浓厚书卷香,以及先生本人那发自内心的对知识、对真理不懈追求的执著。

“年少爱书,年老写书;书里书外,一生如书。端的是,从来不苟同、不固执、不苛求……”古稀之年仍手不释卷的先生笑说读书事。

张国华,1949年7月出生,朔州市朔城区人。20岁走入社会,先后在朔县修缮厂、工程队、工程公司当过工人、干过多个工种,还建过房子。位卑不敢忘学习,忙里偷闲乐读书,通过不懈努力,32岁考进朔县二中,成为一名中学历史老师;之后依然通过一次次考试选拔,先后担任朔县县委党校教务主任、朔城区三中副校长、朔州市委党校理论教员。期间,光荣加入中国共产党,还自学完成山西师范大学汉语言文学专业,拿到自学本科毕业证书。再之后,还任过两年的市新华书店副经理。45岁时,回到朔州市委党校任理论研究室主任,三年后,又通过公开招考,以优异成绩加入朔州市第一中学校领导班子,成为副书记、工会主席,直到退休。

纵观先生这一路之行,读书不止,笔耕不辍,百折不挠,自强不息。“干过工人,盖过房子;当过老师,教过学生。本质上,都是打基础、固根本、利长远。”75岁的先生如是总结自己的事业。

青少年·牛角挂书——三更灯火五更鸡,正是男儿读书时

“我本塞北子,随家幼南行。

习礼阳方口,攻读凤凰城。”

这是张国华先生古风《感怀》的前两句,讲述了他童年的生活变迁。1956年,七岁的张国华被送到朔县城内的南完小,入读小学一年级。后因家中父亲的工作调动,1957年,全家南行,迁居到了宁武县阳方口镇庄子上村,他也转入阳方口完小就读。课余时间,他只喜欢看书。发下的课本早早就熟读于心,家中身边能看到的书,他都一遍一遍地读过,仍感到不满足,就搜头觅巷地找书来读。那时候,最常见、流行甚广的是图文并茂的连环画册,俗称小人书。每每觅得一本新书时,他都格外兴奋,废寝忘食,恨不得一口气读完,真的是如醉如痴、似癫似狂。

《大八义》《小八义》《三侠五义》《说岳全传》《隋唐演义》《铁弓缘》等文言小说,还有当时盛极一时的《红岩》《林海雪原》《暴风骤雨》《青春之歌》《保卫延安》等等长篇小说,凡是能找到的,他都如饥似渴却也是囫囵吞枣地匆匆读过,虽不求甚解,但也潜移默化地涵养出了一身正气。

1965年,张国华以宁武考点第一、忻州地区第三、总均分89.5分的优异成绩考入了宁武中学高十班。可惜的是,高中只读了一年,后因时政变动,高二、高三更多的时候是在劳动,集体学习时间几乎没有。但他并没有因此而放弃读书,在此期间,他不止阅读了《儒林处史》《聊斋志异》《官场现形记》等名著,更是与好友苏再兴一起背唐诗、诵宋词,互相考校,彼此唱和,乐而忘忧。

青少年时期的读书时光,对张国华先生来说,是快乐无忧的,更是难以忘怀的,真可谓好读书,不求甚解,手不释卷,开卷有益。

中年·博览群书——上下求索育英才,人间至味是清欢

回想当年,初入社会的青年张国华,是在朔县修缮厂(后来的朔县工程队、工程公司)参加的工作。在这里,他一干就是12年,其间先后当过泥瓦工、钢筋工、维修车工。就是在这么一个艰苦而又繁忙的工作环境中,他依然没有忘记读书学习。一到晚上闲暇时,他就开始拼命读书,《青年近卫军》《毁灭》《静静的顿河》《战争与和平》等这些苏联小说,在曾经学过四年俄语的他眼里,完全不觉得生涩、拗口。而郑振铎所编撰的插图本《中国文学史》,更是被他反复翻阅,几乎完全熟记于心。期间,他还购买并系统学习了《中国通史》。

1981年初,雁北地区进行了一次规模较大的教师招聘考试。而立之年的张国华赶赴大同参加了考评,以历史学科第一名的成绩,成功入选。当年8月底,怀揣着一纸教师录用通知书,他走进朔县二中,成为一名历史老师。1984年8月,正值壮年的他被调进了朔县县委党校担任教务主任兼理论教员。之后,他短暂赴朔城区三中担任副校长一职,在协助校长理顺教学工作后,又被调回新成立的朔州市委党校成为理论教员两年;再之后,被调任为朔州市新华书店副经理两年后,再次回到朔州市委党校成为理论研究室主任。期间,他报考电大,先后取得自学考试的专科文凭和本科文凭,并系统地学习了文史哲经各科知识。

1997年初,48岁的张国华厚积薄发通过了公开招考,走马上任朔州市一中专职党委副书记兼工会主席。在市一中的十三年,他培养出数十名高中生预备党员,兢兢业业地分管过七年初中部,更坚持不懈地登台教授带出过2000余名莘莘学子,为他的教学生涯画上了圆满句号。

老年·秉笔直书——莫道人生无再少,为霞满天映初心

退休后的张国华先生,诗词歌赋怡养情操的同时,还受市地税局之邀,参与编撰《朔州地税志》《平鲁地税志》,同时编辑《地税文刊》季刊,还参与编辑了反映六县区地税系统天伦情韵的《我们的家风》一书,得到了地税系统领导及职工们的高度肯定和赞赏。

2012年底,张国华先生诗文集——《耳顺集》刊印。书中收录他的诗词、文赋450多篇,内容涉及成长历程、人生感悟、亲情友情乡情、旅游纪行、唱和作答等,亦有时局风云、政策法规、民生疾苦等等,诗风文味或纯朴自然、一往情深,或激情迸发、兴趣盎然,或视野宽阔、思考深邃,典故运用自如,事例信手拈来,评说启人智慧,真可谓“风声雨声读书声,声声入耳;国事家事天下事,事事关心。”

2014年,张国华荣任朔州市中华传统美德文化常务副会长。2015年至2017年这三年间,他协助会长组织演出了三场大型音乐舞蹈史诗晚会:纪念抗战胜利70周年的《抗战浩歌》、纪念红军长征胜利80周年的《铁流浩荡》、纪念建军90周年的《军魂浩然》。其中,仅解说词,他就亲笔撰写了一万多字。这三场晚会,规模宏大、形式新颖、影响广泛,演出后好评如潮。此外,他还踊跃参加朔州市及朔城区三晋文化研究会组织开展《朔州抗日战争史》《朔州史话》《马邑文化丛书》等编撰活动,为搜集、整理、传承朔州文史作出了积极贡献。

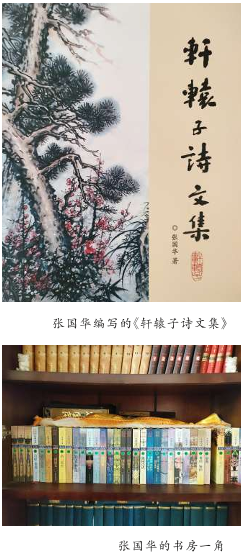

甲辰龙年腊月,他的第二本诗文集——《轩辕子诗文集》付印成书。该书在收录《耳顺集》中全部作品和近年来创作作品的基础上,又增加了电大、自考的毕业论文、书评、剧评及部分叙事散文,共计1100多篇。前尘往事一书揽,虽几多遗憾,终无怨无悔。

总结·善于读书——半卷诗书一壶茶,何妨吟啸且徐行

采访张国华先生,最为深刻的感受就是:知识改变命运,读书改变人生。

正是基于这一深刻认识,张国华的书柜由最初一个、两个直到十几个、二十几个之多,购置新书也成为常态。现在,大概有六千多册藏书。《辞海》《辞源》《中华大字典》等各种字词典,还有《鲁迅全集》等中外名家大作,查阅、赏读都十分方便。

少年时期的张国华,刻苦学习,努力读书。1965年中考进入宁中,就是因为他当年中考成绩是宁武县第一名、忻州地区第三名。他最初参加工作,是在朔县修缮厂。他从当小工开始,先后又从事过瓦工、钢筋工、维修车工等多个工种。虽琐事繁忙,却从未放弃过诗书学习,并因之而受益。一大本《车工实践》,一小册《金属切削手册》,不仅让他学会了电焊、氧焊等技艺,更让他学到了不少先进工艺,解决过不少加工难题。缘于先生的爱学习好钻研,厂里的工程师、业务主管王成章将他调去协助完成土建工程的预算,让工友们的辛勤劳作得到了公允的酬报。1981年他离开厂里时,业务主管万分不舍,直说像他这样肯学习的人,在哪里都是最受欢迎的。而车间的老师傅们也是依依惜别,更是赠送给他一个厚厚的毛毡垫垫,让他以后学习的时候暖暖和和地坐着……

往事如烟并不如烟,人生漫长却也短暂。张国华先生工作的四十年间,走过了八个单位。每一次转岗,都需要重新学习。张国华常说:干一行、爱一行、专一行,每一个人生的坎儿上,不努力、不上进,一定会步履维艰。只有认真读书,不断充实自己,才会有所进步、有所作为。

采访到最后,张国华先生送出一诗:“不贪不占不张扬,任风任雨任沧桑。和谐和顺润而泽,强扭强折殒而殇。”与我们共勉。