热炕头上绘丹青

文章字数:3179

文/裕艺斋符烨邦

走进怡东路弓毅大师工作室,门头上方醒目的匾额雕刻着“山西省工艺美术大师工作室弓毅大师”,落款为山西省文化和旅游厅。满室的炕围画作品琳琅满目,散发着一种独特的艺术魅力和丰富的文化内涵。

“南人习床,北人尚炕”。对北方人来说,炕是日常生活最重要的活动场所,人们在这里吃饭、待客、拉家常,也在这里读书或玩耍。为了防止炕周围墙面脱落蹭脏衣服被褥,人们想到了在环炕的墙面上涂绘上二三尺高的“围子”,这便是炕围画(俗称“炕围子”)的缘起。弓毅就是一名炕围画的“丹青圣手”。

青春琢梦步履不停

弓毅出生于朔州市朔城区。他的青少年时光,就是在颜料盆的搅动声和乡邻们的笑语中度过。

1988年,弓毅跟从父亲学习炕围画技艺。学艺第一天,父亲递给他一把三寸宽的灰刀,指向堂房那堆混合着麦秸的黄泥,让他在零下十度的严寒中反复练习泥墙工艺。这道看似简单的工序,他足足练习了半个月,才弄清了技艺。当他终于完成第一面合格墙面时,父亲领他进入了真正的绘画材料秘境。

“七分水三分胶,多一分则墙面过滑难上色,少一分则易脱落。”弓毅按照父亲告诉他的调配胶水比例,反复触摸不同配比的泥料,直到闭眼也能凭指尖的黏稠感判断胶量是否恰当时,便开始了裱糊训练。裱糊需要用自制的糨糊涂刷在土墙上,再将麻纸平整铺展,排除气泡,重复三遍,形成光滑如缎的画底。最初,弓毅总是弄破纸张或留下皱褶,父亲便让他收集旧报纸在家练习,一练就是半个月。

进入边道学习阶段,弓毅才真正理解炕围画为何被称为“满壁锦绣炕上来”。当他的父亲展开一卷绘制有祥云边、梅竹边、万字边等泛黄的《边道图谱》时,他瞬间就被纹样所蕴含的文化密码吸引。学习从最基础的“三栏边”开始,为了训练手的稳定性,他在碗中盛满清水,悬腕执笔。六个月后,当他能在墙面流畅绘出均匀如琴弦的直线时,父亲终于夸了他一次。掌握边道技艺后,弓毅便进入炕围画的核心——“画空”学习。“画空”人物造型训练始于“过稿”临摹练习。弓毅虽然在美术学校学过绘画,但是毛笔功底欠佳,总是失真。三个月废寝忘食地临摹后,他领悟到了十八描的线描精髓,终于进入了墙面创作阶段。

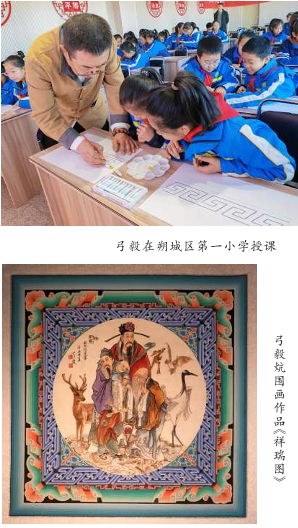

墙面创作讲究的是传神。弓毅首次独立创作的题材是人物画《祥瑞图》,当他在墙面勾出草稿后,老父亲噌地一下伸出布满老茧的手,用白色颜料直接抹去福星人物衣襟说,“衣纹要随肢体转折如流水,你这像枯枝挂衣!”深夜,弓毅借月光反复观察自己衣服的褶皱,终于悟得真谛。为了让人物更传神,弓毅常在集市速写记录民众满载而归负重前行的倾斜感、商贩吆喝时的肢体语言……久而久之,他的炕围画创作有了“精神”。

专研学习成为“造型大师”

炕围画创作除了讲究“精神”,还讲究色彩情绪的表达以及结构特征的营造。在绘制炕围画外延部分之灶台画《山水含芳意》画池时,弓毅尝试用青绿山水表现高山流水之意。他的老父亲却告诉他,“青绿太艳,俗气太浓,需加赭石调灰。”在民间画工的理解中,色彩有五行属性,青色属木象征永恒,灰色则承载着文人式的忧伤,通过技法留白表现云雾、水流,可以营造空灵的意境。弓毅自此对色彩也似“着了魔”,跟从父亲学艺三年,他技艺日渐长进。

炕围画所涉及的内容广泛,题材丰富,形式多样,是其他艺术形式不可替代的,它反映了人们努力改变现实生存状况的美好向往,有着深刻的文化内涵和审美情趣。炕围画绘制于炕周围的立面墙上,其高度在80厘米左右,长度则随炕的长度而定,一般两米长。

炕围画绘制要以使人的生理与心境产生舒适和亲和感为宜。从结构和形式上可以归纳为:无中心式、中心式、多中心式。再往细分依次为灶台画、锅台画、炕厢画、窗台画、站墙画,朔州炕围画大致上已形成一套格局程式,即上下两组边道按一定的规格布局形成主体框架,然后以一种对称形式布置各种画池。边道分为软花边、硬花边,由各种抽象几何花纹与形象动植物花纹、青铜铭文组成,对炕围的形式和风格的形成有着极为重要的作用,每盘炕围画边道的繁简多寡不尽相同,但都是有机组合,相映成趣。池子形制有分段式、通景式、连池式、压边式等,其中朔州、原平、代县等晋北地区比较多见压边式。

绘制炕围池子用行话称“开池”。一盘炕围画可开若干个池子,有长方形、圆形、菱形海棠形等多种形制,池子内容广泛,神话传说、人物故事、山水风景、花鸟鱼虫、瑞兽神祇、戏剧故事无所不及。表现手法多样,工笔重彩、水墨写意,人物画多取材于惩恶扬善、尊崇忠良、赞美勇武的民族英雄,历史名著、话本传说等。炕围画中传统图案充分迎合了装饰的趣味性,唤起了广大民众的情感共鸣、历史认同和浮想联想,至今仍具有生命力。

为此,一转眼30余年过去了,弓毅对于学习从未放弃过。2018年12月,弓毅参加了山西大学壁画研修班,在史宏蕾教授的指导下,精心学习辨土、研色到悬腕勾线与壁画材料的深度磨合,他从此对壁画的创作、临摹、修复、揭取的技艺精髓了如指掌。2020年12月,他又参加了中国非物质文化遗产传承人群古建彩绘研修研习培训班,系统学习了中国建筑史《营造法式》《清代营造则例》斗拱、梁枋、藻井等构件的功能与文化象征。闲暇时间,他总会翻看各类历史书籍,寻找和增进自己的艺术灵感,他的创作水平也日臻提高。

传承技艺升腾新希望

时代的变迁、经济的快速发展,使大众在生活习俗、精神信仰、思维方式、价值取向及审美观念等方面产生巨大变化,直接导致了炕围画在表现形式、表达内容和生存环境上的不断变化。炕围画艺人不再像以前那样把从事炕围画制作作为唯一的生存途径和手段,加之从业收入甚低,一些老艺人相继去世,炕围画赖以生存的土壤大范围消失,正面临着被遗忘的困境。

弓毅却是坚守如一,正如他自己所说,“择一事而终一生”,他还成立了自己的工作室。推开工作室的松木门,好像走进民俗博物馆,展架上摆放着清乾隆年间的泥地炕围画,另一边静静地躺着一幅百米炕围画作。弓毅在工作室时不时就想起那些年,画炕围时盘腿坐在热炕头唠家常的大娘们,踮着脚看画画的孩子们……炕围画不是冰冷的装饰,是裹挟着生活气息和乡野间流动的色彩。

近年来,弓毅不断创新发展、传播炕围画艺术,得到了有关部门和专家学者的认可。2015年9月,创作的“炕围画百米长卷”荣获第二届山西文化产业博览交易会“神工杯”工艺美术精品奖金奖;2017年4月,朔州炕围画登上山西卫视《天下寻宝》栏目,他的作品荣获首都博物馆、故宫博物院专家联手签名的“最具收藏价值藏品”证书;2019年9月,《炕围画手卷》荣获第六届中国民族民间工艺美术博览会金奖;2021年6月,朔州炕围画《撸起袖子加油干》荣获“华夏古文明·山西好手艺”传统工艺金奖……

锲而不舍,金石可镂。弓毅经过不懈的努力,2023年7月,以他为代表的朔州炕围画入选第六批山西省非物质文化遗产项目名录。同年10月,他的工作室还被省文旅厅命名为弓毅大师工作室。

文化需要传承。保护好、挖掘好、运用好非物质文化遗产,不仅要在物质形式上传承好,更要在心里传承好。

2023年12月6日,朔城区文化和旅游局安排“非遗进校园”活动,在和丽中学和朔城区第一小学,百余名学生好奇地盯着他铺开的画作,“哦!颜色这么鲜亮!”“我姥姥家就有,经常给我讲上面的故事”“爷爷我喜欢这样的画”。弓毅听着孩子们的叽叽喳喳,热情地教他们认识炕围画、用毛笔画边道常用的回纹。

除了做好传承工作,他还准备继续创新。他尝试着在陶瓷上绘制炕围画,将传统的分景段式炕围画只取其中的一部分,设计成与瓷盘相同的图画然后烧制;把万字纹设计在帆布包变形为时装图案;宣纸绘制炕围画制成卷轴;在老泥皮上体现它斑斑驳驳的沧桑感,录制小视频展示绘制技艺、展览情景。

晚上,弓毅走到窗边。城市灯火在远处明灭,那里的人们睡在集中供热恒温的卧室里,再无需火炕取暖。他抚摸着展架上泛黄的旧画——那是他20岁时的处女作,一朵朵牵牛花在粗粝的墙面上攀爬了30多年,叶子边缘的二绿虽已黯淡,火龙果自制的玫红依旧灼灼如焰。他看到千万朵牵牛花,正在未来的墙壁上攀爬。